Das DISG Modell ist eines der bekanntesten Instrumente zur Persönlichkeitsanalyse und wird besonders im Coaching, in der Personalentwicklung und in Teamprozessen eingesetzt. Es verspricht, durch die Einordnung in vier Grundverhaltenstypen (Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft), Menschen besser zu verstehen und Zusammenarbeit effektiver zu gestalten.

Doch wie praxistauglich ist das Modell wirklich? Welche Vorteile bietet es im Arbeitsalltag? Wo liegen die Grenzen? Und gibt es bessere Alternativen für die dynamischen Anforderungen in Unternehmen?

In diesem Beitrag erhalten Sie eine umfassende, praxisnahe und zugleich kritische Auseinandersetzung mit dem DISG-Modell. Auch Inspirationen für die Anwendung im Teamalltag und ein erweiterter Blick über das Modell hinaus ist enthalten.

Was ist das DISG-Modell?

Die vier Grundtypen im Überblick

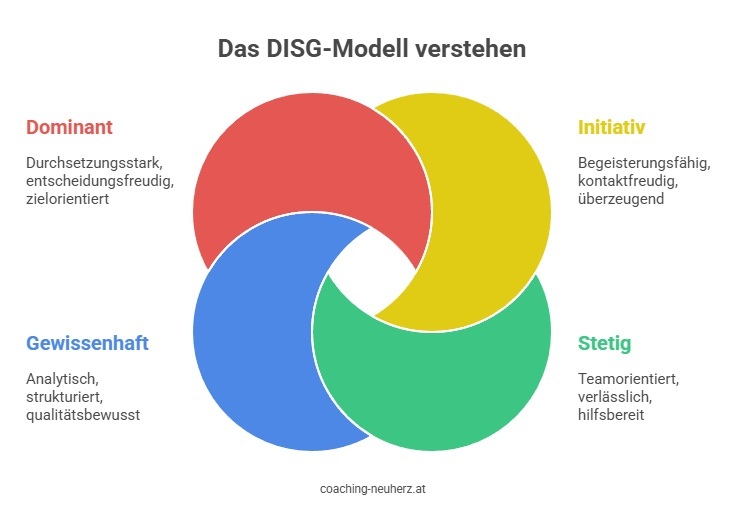

Das DISG-Modell basiert auf der Annahme, dass menschliches Verhalten sich im Wesentlichen in vier Persönlichkeitsstile unterteilen lässt:

| Typ | Verhaltensstil (Grundausrichtung) | Typische Merkmale im Alltag (Charakteristika) |

|---|---|---|

| Dominant | Durchsetzungsstark, entscheidungsfreudig, zielorientiert | Direkt, risikobereit, sachlich |

| Initiativ | Begeisterungsfähig, kontaktfreudig, überzeugend | Emotional, kommunikativ, inspirierend |

| Stetig | Teamorientiert, verlässlich, hilfsbereit | Geduldig, loyal, harmoniebedürftig |

| Gewissenhaft | Analytisch, strukturiert, qualitätsbewusst | Detailgenau, regelorientiert, vorsichtig |

Diese Typen werden oft in einem Kreis dargestellt, wobei angrenzende Typen ähnliche Eigenschaften teilen. Jeder Mensch trägt alle vier Anteile in sich, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung.

Farbzuordnungen im DISG-Modell

Zur besseren Visualisierung und leichteren Kommunikation werden den vier DISG Typen häufig bestimmte Farben zugeordnet:

| DISG-Typ | Farbe | Symbolische Bedeutung |

|---|---|---|

| D – Dominant | Rot | Energiegeladen, willensstark, durchsetzungsfähig |

| I – Initiativ | Gelb | Optimistisch, kommunikativ, begeisterungsfähig |

| S – Stetig | Grün | Einfühlsam, teamorientiert, zuverlässig |

| G – Gewissenhaft | Blau | Analytisch, strukturiert, qualitätsbewusst |

Praxisimpuls: Farben sind in Workshops und Teamentwicklungen hilfreich, um Kommunikationstypen sichtbar zu machen – etwa durch farbige Namensschilder oder Gruppenaufteilungen. Wichtig dabei ist: Die Farbe ist ein Werkzeug zur Reflexion, kein Etikett.

Hintergrund und Entwicklung

Ursprünglich geht das DISG-Modell auf die Arbeiten des Psychologen William Moulton Marston aus den 1920er Jahren zurück. In den 1970ern wurde es durch den amerikanischen Unternehmensberater John G. Geier in ein praxisnahes Instrument überführt und seither vielfach angepasst und weiterentwickelt.

Anwendungsfelder vom DISG Modell in Unternehmen

DISG im Teamcoaching

In Teams kann das DISG-Modell als Spiegel für unterschiedliche Kommunikations- und Arbeitsstile dienen. Beispiel:

Praxisbeispiel: In einem IT-Unternehmen kam es wiederholt zu Spannungen zwischen der Vertriebsabteilung und der Entwicklungsabteilung. Ein DISG-Workshop offenbarte: Die Verkäufer (überwiegend initiativ-dominant) empfanden die Entwickler (überwiegend gewissenhaft-stetig) als langsam und „verzagt“. Umgekehrt fühlten sich die Entwickler vom Vertrieb gedrängt und übergangen.

Ergebnis: Durch gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen Stärken und Arbeitsweisen entstanden neue Kommunikationsvereinbarungen. Konflikte konnten abgebaut und Meetings effizienter gestaltet werden.

Führungskräfteentwicklung

Führungskräfte profitieren besonders von der Reflexion ihres Verhaltensstils:

- Dominante Führungskräfte lernen, mehr auf Beziehung und Empathie zu achten.

- Initiative Typen erkennen die Bedeutung von Struktur.

- Stetige Personen stärken ihre Entscheidungsfreude.

- Gewissenhafte lernen, pragmatischer und flexibler zu agieren.

Zusammenfassung: Das DISG-Modell bietet Teams und Führungskräften eine gemeinsame Sprache, um Unterschiede zu benennen, Missverständnisse zu reduzieren und Stärken gezielter einzusetzen.

Vorteile des DISG-Modells

Warum das DISG Modell beliebt ist

- Einfachheit & Verständlichkeit: 4 Typen lassen sich leicht merken

- Schnelle Ergebnisse: Durch Online-Tests sofort einsetzbar

- Hohe Akzeptanz: Menschen erkennen sich schnell in ihren Profilen wieder

- Förderung von Selbstreflexion: Was sind meine Stärken, wo liegen meine blinden Flecken?

Zusammenfassung: Durch seine leichte Zugänglichkeit ist das DISG-Modell ein Türöffner für persönliche und zwischenmenschliche Entwicklung – besonders in ersten Coachingprozessen oder bei Teamstarts.

Kritische Würdigung des DISG Modells

Vereinfachung komplexer Persönlichkeiten

Ein häufiger Kritikpunkt: Das Modell reduziert die Komplexität menschlichen Verhaltens auf vier Grundtypen. Menschen sind jedoch wandelbar, situationsabhängig und durch Kontext, Kultur, Emotionen und Erfahrungen geprägt.

Beispiel aus der Praxis: Eine als „dominant“ klassifizierte Führungskraft zeigte im Change-Prozess aus Sorge um ihr Team plötzlich „stetige“ Muster. Das ließ sich im DISG-Rahmen schwer abbilden.

Risiko der Typisierung und Schubladisierung

Menschen könnten dazu verleitet werden, sich (oder andere) in Schubladen zu stecken: „Ach, das ist halt ein typischer Gewissenhafter, da kann man nichts machen.“

Das kann Entwicklungsräume einschränken und zu starren Rollenzuschreibungen führen, was besonders in dynamischen, agilen Arbeitsumfeldern ungünstig ist.

„Verstehen beginnt mit Zuhören, nicht mit Einordnen.“ – Doris Neuherz, Coachin über das DISG Modell

Wissenschaftliche Grundlage und Validität

Die empirische Basis des DISG-Modells ist umstritten. Es handelt sich nicht um ein diagnostisches Verfahren im psychologischen Sinn, sondern um ein beschreibendes Modell. In wissenschaftlichen Studien schneidet es hinsichtlich Reliabilität und Validität oft schlechter ab als z. B. das Big-Five-Modell.

Zusammenfassung: Trotz seiner Beliebtheit stößt das DISG-Modell dort an Grenzen, wo Verhalten differenzierter erfasst, situativ erklärt oder entwicklungsorientiert begleitet werden soll.

Empfehlungen für den Einsatz im Unternehmen

Erfolgsfaktoren für die Arbeit mit DISG

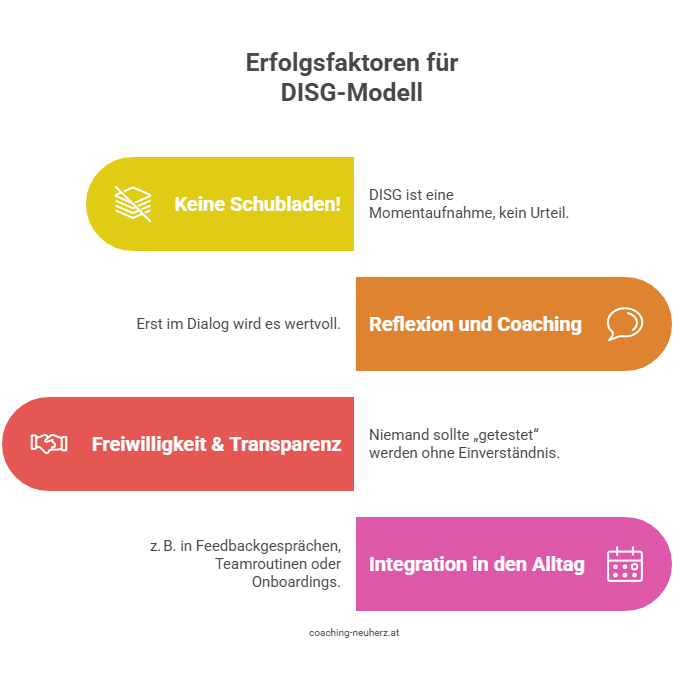

Damit das DISG-Modell wirksam wird, sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Keine Schubladen! DISG ist eine Momentaufnahme, kein Urteil

- Kombination mit Reflexion und Coaching: Erst im Dialog wird es wertvoll

- Freiwilligkeit & Transparenz: Niemand sollte „getestet“ werden ohne Einverständnis

- Integration in den Alltag z. B. in Feedbackgesprächen, Teamroutinen oder Onboardings

Alternativen und Weiterentwicklungen

Das Big-Five-Modell

In der psychologischen Forschung ist das Big-Five-Modell (OCEAN) als valideres Persönlichkeitsmodell etabliert. Es misst fünf grundlegende Persönlichkeitsdimensionen:

- Offenheit für Erfahrungen

- Gewissenhaftigkeit

- Extraversion

- Verträglichkeit

- Neurotizismus

Das Big-Five-Modell bietet mehr Differenzierung, ist empirisch gut belegt und eignet sich z. B. für Entwicklungsdiagnostik oder HR-Prozesse in größeren Organisationen. Allerdings ist es komplexer in der Anwendung.

Orientierung am Miteinander statt an Typen

Ein zeitgemäßerer Ansatz liegt oft weniger in der Typologie als in der Haltung:

- Wie sprechen wir im Team über Unterschiede?

- Wie gehen wir mit Spannungen und Konflikten um?

- Wie gestalten wir psychologische Sicherheit und Vertrauen?

Werkzeuge wie der Team Canvas, Feedback-Workshops, systemisches Coaching oder wertschätzende Kommunikation bieten hier praxisnahe Alternativen, um die Teamkultur zu entwickeln, ohne Menschen zu kategorisieren.

Fazit: Das DISG Modell als Türöffner, nicht als Ziel

Das DISG-Modell kann wertvolle Impulse für Reflexion und Zusammenarbeit liefern – besonders dann, wenn es bewusst und kontextbezogen eingesetzt wird. Seine Stärke liegt in der Kommunikation, nicht in der „Diagnose“.

Wer das Modell nicht als starres Raster, sondern als Einstieg in die menschliche Vielfalt begreift, kann Teams dabei unterstützen, Unterschiede als Ressource zu sehen und nicht als Problem.

Für Unternehmen und Organisationen bedeutet das: Weg von der Schublade, hin zum Dialog. Nutzen Sie das DISG-Modell als Startpunkt und ergänzen Sie es durch Coaching, Feedbackstrukturen und mutige Fragen im Miteinander.

Passende Artikel:

- Selbstbild trifft Fremdbild: Wie das Johari Fenster Teams verändert

- Psychologische Sicherheit: Die Grundlage für erfolgreiche Teamentwicklung

- Growth Mindset: Der Schlüssel zu persönlichem und teamorientiertem Wachstum – inkl. Fragebogen

- Warum Feedback im Team unverzichtbar ist – und wie es alle erfolgreicher macht

- Retrospektive: Der Schlüssel zur kontinuierlichen Verbesserung im Team

- 5 Methoden für eine starke Fehlerkultur: So fördern Sie Lernen, Vertrauen und Innovation im Team

- Vom guten zum exzellenten Team: Wie Sie ein High Performance Team entwickeln

- 3 innovative Methoden zur Teamentwicklung: „So bin ich eben im Job“, Team Canvas und Reifegrad-Fragebogen

- Selbstorganisation: Effektives Arbeiten durch eigenverantwortliche Teams

- Die Bedeutung von Vision und Mission für ein erfolgreiches Team

- Multisource Feedback und 360-Grad-Feedback: Eine effektive Methode zur persönlichen Entwicklung von Führungskräften

- Eisbergmodell der Kommunikation: Wie Sie verborgene Botschaften entschlüsseln und souverän führen